Inverser les regards. Envisager Picasso depuis l'Afrique et sa diaspora

Ce texte est issu de la table-ronde "Picasso. Internationalismes", dans le cadre du symposium Célébration Picasso qui s'est tenu à l'Unesco les 7 et 8 décembre 2023

En 2022, à l’occasion de la Biennale d’art contemporain de Dakar, une toile ressemblant étrangement à Guernica (1937) était exposée au fond de la galerie du Manège (fig. 1). Même format, mêmes tonalités colorées ; les similitudes étaient frappantes, l’effet de surprise efficace. Fonctionnant comme un révélateur des réactions provoquées par la mise en présence des œuvres du maître espagnol, la toile de Roméo Mivekannin ne pouvait que surprendre et interpeller. Guernica s’impose aujourd’hui comme une référence absolue, une icône que l’on observe moins qu’on ne la reconnaît, un symbole parfois réduit à une image dans un manuel d’histoire de l’art. Passé le stade de l’étonnement, le visiteur pouvait voir apparaître le visage de l’artiste béninois à trois endroits différents du tableau. Entre les fils tissés par la toile, ces portraits étirés et déformés introduisaient un raccourci temporel incongru (comme toujours chez Mivekannin) nous enjoignant à prendre conscience de nos attentes présentistes. Face à l’Histoire, notre regard ne peut être que rétrospectif et habité par les questions qui agitent le présent. Aujourd’hui, la figure de Picasso se voit contestée sous l’angle des questions liées au genre ou de l’appropriation culturelle des arts d’Afrique, d’Océanie ou des Amériques[1]. Loin de nous, pourtant, l’idée de le réhabiliter ou de le condamner ici. L’idée consistera plutôt à nous déplacer, à inverser les regards et à envisager son œuvre depuis d’autres géographies et en particulier depuis l’Afrique et l’expérience vécue des artistes noirs comme nous y invite Mivekannin.

Si les rapports entretenus par l’artiste espagnol aux arts d’Afrique ont pu faire couler beaucoup d’encre, la perception de Picasso depuis l’Afrique reste à étudier[2]. Souvent considérés comme distants (d’un point de vue géographique et historique) et placés sous le signe de l’artisanat ethnographique, les artefacts dont Picasso s’inspira lui étaient pourtant bien souvent contemporains[3] et leurs auteurs connus, du moins de leurs commanditaires. À la veille des indépendances et dans le mouvement de décolonisation qui s’amorça dès l’entre-deux-guerres, comment Picasso fût-il envisagé en Afrique et par la diaspora[4] ? Quand et où ses œuvres furent-elles exposées ? Et comment les artistes africains se positionnèrent-ils par rapport à ces dernières ? En inscrivant notre démarche dans une histoire globale et connectée, sensible aux circulations et aux échanges transnationaux entre l’Afrique, l’Europe et les États-Unis, nous souhaitons participer à l’écriture d’une histoire « à parts égales[5] » et décentrer l’étude de Picasso, non pour l’amputer d’une part d’elle-même, mais au contraire pour l’enrichir et la voir autrement. Dans cet essai, nous nous intéresserons tout autant à son œuvre qu’au mythe qu’il fit naître. Nous étudierons la présence de Picasso au Caire, en 1938, puis à Paris dans les années 1950 autour du mouvement de la négritude et de la revue et maison d’édition Présence africaine. La question du primitivisme et du rapport à l’art contemporain en Afrique sera adressée depuis Harare (Zimbabwe), en 1962, à l’occasion du Festival international des cultures africaines, puis à Dakar lors du Festival mondial des arts nègres de 1966. Nous conclurons sur la perception de Picasso, dans les années 1980, parmi les artistes femmes du Black Art à Londres.

Un symbole de résistance politique

Répondant à une commande du gouvernement républicain espagnol, Picasso peint Guernica pour l’Exposition universelle de Paris en 1937. À cette occasion, plusieurs nations sont représentées, parmi lesquelles l’Allemagne hitlérienne, l’URSS ou l’Italie fasciste, tandis que, pour la première fois, une nation africaine indépendante, le Royaume d'Egypte, bénéficie d’un pavillon. Dans le contexte de la montée des totalitarismes et de la contestation du colonialisme, la présence égyptienne se distingue de celles du Maroc, de la Tunisie ou de l’Algérie encore sous domination française. Elle prend également sens dans les rapports entretenus par le Royaume d'Egypte avec l’Italie, lorsque en 1928 est fondée une organisation paramilitaire, Mis al-fatta (la jeune Égypte), sur le modèle des camicie nere de l’Italie mussolinienne. La portée de Guernica ne se limite pas au bombardement de la ville basque par l’armée franquiste et résonne bien au-delà des frontières européennes, et en particulier au Caire, en 1938. Cette année-là, est fondé l’un des premiers mouvements d’art moderne égyptien, « Art et liberté[6] ». Inscrit dans la filiation du mouvement surréaliste sans toutefois s’y inféoder et en clamant toujours sa singularité, ce mouvement réunit des artistes qui militent contre l’oppression en appelant à une révolution permanente, ainsi qu’à la création d’un mouvement internationaliste articulant l’art au politique. La filiation surréaliste pourrait expliquer la référence à Guernica dans le premier manifeste du groupe, mais c’est surtout la dimension politique de l’œuvre que les artistes retiennent lorsqu’ils le publient accompagné du texte suivant :« Dans Vienne livrée aux barbares, on lacère les toiles de Renoir, on brûle les ouvrages de Freud sur les places publiques. Les plus brillantes réussites des grands artistes allemands tels que Max Ernst, Paul Klee, Kokoschka, George Grosz, Kandinsky, Karl Hofer sont mises à l’Index et doivent céder la place à la platitude et à l’ineptie de l’art national-socialiste. » Si les œuvres de Picasso ne sont pas intégrées aux manifestations vouées à condamner ce que les nazis qualifiaient d’« art dégénéré », ce dernier fait malgré tout l’objet d’une interdiction d’exposer en France sous l’occupation allemande. L’artiste, on le sait, resta à Paris pendant la guerre. Or, comme l’écrit Laurence Bertrand Dorléac, on ne peut pour autant le qualifier de résistant au sens historique du terme (participation à des réseaux de résistance, actions contre les forces d’occupation, etc.[7]). Sa résistance est plutôt à rechercher dans sa peinture, dans son engagement et dans son comportement vis-à-vis de toute forme d’oppression ou de mise au pas de l’art : ainsi, par exemple, lorsqu’il peint Massacre en Corée en 1951, en écho à Guernica, pour dénoncer non plus les bombardements franquistes mais l’intervention américaine en Corée, au grand dam des conservateurs du MoMA qui avaient réussi à intégrer son œuvre au canon moderniste, en l’articulant à une vision lisse de toute filiation politique[8] ; ou, en 1953, lorsqu’il défie le Parti communiste, auquel il s’est pourtant affilié en 1944, par le portrait qu’il réalise de Staline. Clamant la liberté toujours, Picasso n’accepte aucune compromission, aucune inféodation. Au lendemain de la guerre, il fait figure de héros et incarne la Libération ainsi que l’esprit de résistance au sens large, englobant tout autant les combats contre le totalitarisme que ceux contre le racisme ou le colonialisme, comme en attestent les sollicitations qu’il reçoit pour lutter contre l’apartheid en Afrique du Sud[9], contre la guerre d’Algérie[10] ou de la part des écrivains et artistes noirs à Paris autour de la revue et maison d’édition Présence africaine.

Picasso et les écrivains et artistes noirs à Paris, dans les années 1950

Envisagé selon les critères d’aujourd’hui, l’engagement de Picasso vis-à-vis de l’Afrique ou des causes noires suscite l’incompréhension, voire le rejet. Accusé d’appropriation culturelle, Picasso se serait nourri des arts d’A’O pour dépeindre, de surcroît, une vision de l’Afrique pétrie de stéréotypes. Rien de tout cela n’est faux, mais rien de tout cela n’est juste non plus : Picasso (de même que la plupart des artistes de sa génération) acquit, en effet, un ensemble d’artefacts dans le contexte inégalitaire façonné par la colonisation ; il était, comme bien d’autres, imprégné des visions de son époque alimentées par la presse, les cartes postales et les musées. Mais, contrairement à la majorité, Picasso prit parti pour ceux que d’aucuns méprisaient et n’exposaient que pour mieux justifier l’impérialisme au nom de la mission civilisatrice de l’Europe. Placer la référence aux masques d’Afrique sur le même plan que celle faite à Ingres, aux Grecs, aux Égyptiens ou aux Étrusques comme le fit Picasso dans Les Demoiselles d’Avignon (1907), par exemple, contribua à modifier le regard porté sur les masques, déclenchant dans les milieux des marchands et des collectionneurs un mouvement qui modifia progressivement la perception des artefacts d’A’O, et aida à les intégrer (de manière certes paradoxale et eurocentrée) au canon moderniste. Par ailleurs, si l’idée que Picasso ait pu adopter une démarche anticoloniale pourrait surprendre aujourd’hui, elle prend sens lorsqu’on la replace dans le réseau anarchiste qu’il fréquentait et qui n’hésitait pas à condamner les violences perpétrées dans les colonies[11].

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, cette vision était partagée et c’est la raison pour laquelle la revue Présence africaine fondée en 1947 par Alioune Diop sollicita Picasso pour la réalisation de l’affiche du premier Congrès des artistes et écrivains noirs organisé à Paris en 1956. Conçue comme un lieu de rencontre, une tribune de promotion et de discussion, la revue avait pour vocation d’unir Africains et Européens pour contribuer à une meilleure connaissance des cultures africaines et diasporiques[12]. Parmi les membres du comité de rédaction figuraient Georges Balandier, Aimé Césaire, Paul Rivet, Jean-Paul Sartre ou Léopold Sédar Senghor. C’est d’ailleurs ce dernier qui serait allé rendre visite à l’artiste pour lui demander de réaliser l’affiche[13]. Les deux hommes s’étaient déjà rencontrés vers 1943-1944, lorsque Senghor venait visiter son atelier avec l’artiste andalou Pedro Florès[14]. À la demande de Senghor, Picasso offre l’une des gravures qu’il avait réalisées en 1949 pour accompagner les poèmes d’Aimé Césaire réunis dans Corps perdu, paru en 1950[15]. Le titre de ce portrait d’un homme noir pourrait surprendre : Tête de nègre. Provocation ? Boutade de mauvais goût ? Il faut se pencher sur l’emplacement de la gravure dans l’ouvrage d’Aimé Césaire pour en comprendre la portée ; elle fut imprimée en regard du texte de Césaire : « Nègre, nègre, nègre, depuis le fond du ciel immémorial ». Sous la pointe d’acier de Picasso ou la plume d’Aimé Césaire, la charge raciste du terme « nègre » est inversée, retournée et performée dans une dynamique critique propre au mouvement de la négritude. Picasso s’inscrit dans la logique du poète pour valoriser ce qui avait été bafoué, et retourner l’insulte pour l’annihiler. Sur l’affiche du Congrès de 1956, elle est accompagnée d’une dédicace du peintre qui souligne la filiation avec l’auteur du Cahier d’un retour au pays natal[16] : « Artistes et poètes reviennent toujours au même pays natal, quelle que soit leur couleur. Salut fraternel au Congrès des hommes de culture du Monde noir. » Césaire et Picasso avaient fait connaissance à Wroclaw (Pologne) à l’occasion du Congrès mondial des intellectuels pour la paix, organisé du 25 au 28 août 1948. Les discours de Césaire et des intellectuels africains-américains en faveur de la lutte pour l’égalité, contre la ségrégation (aux États-Unis) et les violences racistes avaient marqué l’artiste : « Je travaille aussi quand j’entends exprimer les idées avec lesquelles je suis d’accord, ou raconter les événements qui me révoltent. Ça se dessine devant moi. Le discours de Césaire et du Noir Américain m’ont fait l’effet des dépêches au moment de Guernica[17]. » Deux ans après le Congrès de Wroclaw, à l’occasion du Comité mondial des partisans de la paix organisé cette fois à Paris (le 17 février 1950), le secrétaire général du Rassemblement démocratique africain, Gabriel d’Arboussier, annonçait que Picasso participerait à la délégation qui se rendrait aux États-Unis pour soumettre les propositions de paix du comité[18]. Picasso était placé sous surveillance et cette annonce ne manqua pas d’alerter les autorités américaines, et en particulier le FBI, qui rédigea une note classée « confidentiel » à ce sujet[19]. En 1959, Picasso réalise l’affiche du deuxième Congrès des écrivains et artistes noirs, qui eut lieu à Rome, tandis que l’artiste sud-africain Gerard Sekoto en réalisait la version anglophone. Peu de temps après et pour la première fois, les œuvres de Picasso allaient être exposées sur le continent africain, à la galerie nationale d’Harare (à l’époque Salisbury), au Zimbabwe.

Le Festival international des cultures africaines, Harare, 1962

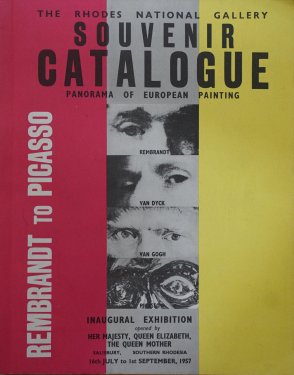

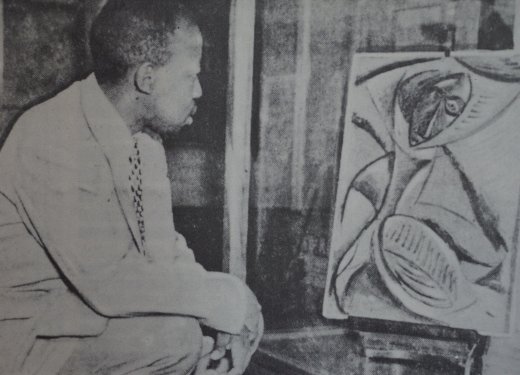

Frontalier de l’Afrique du Sud, le Zimbabwe est une fédération qui acquiert son indépendance en 1980, sous la houlette d’une minorité blanche dirigée par Ian Smith. C’est dans le contexte de la montée en puissance des tensions raciales qu’est créée la Galerie nationale d’Harare, dirigée par l’artiste et historien de l’art Frank McEwen (1907-1994). Formé par Henri Focillon à la Sorbonne dans les années 1920, McEwen conserve de ses années parisiennes des liens d’amitié avec des artistes tels que Modigliani, Brancusi, Miró ou Picasso. Les œuvres de ce dernier seront exposées à Harare à deux reprises : en 1957, lors de l’exposition « Rembrandt to Picasso », et en 1962 pour le Congrès international de culture africaine. Sur la couverture du catalogue de 1957 (fig. 2), les regards de Rembrandt, Van Dyck et Van Gogh sont juxtaposés dans un montage photographique procédant par extraits d’autoportraits, tandis que pour Picasso les yeux semblent avoir été sculptés dans le bois à la manière des masques africains. Ici, l’identification de Picasso à l’Afrique est littérale, renouant avec l’époque primitiviste du peintre, qui expose justement, à Harare, un dessin préparatoire aux Demoiselles d’Avignon prêté par le biographe de l’artiste, Roland Penrose. Dans un livret publié en 1961 pour annoncer le Festival de 1962, l’œuvre est photographiée trônant sur un chevalet, face à l’artiste zimbabwéen T.J. Molefhe qui pose accroupi dans une mise en scène vouée à exprimer l’admiration, voire une filiation possible (fig. 3). Pour McEwen, le fait d’exposer l’œuvre de Picasso au Zimbabwe s’inscrivait dans une logique de réactivation de la grandeur passée des arts d’Afrique tels qu’ils avaient pu inspirer Picasso. C’est cette même logique qui motiva la création d’un atelier de sculpture dite « shona » à Vukutu[20], au sein duquel McEwen offrait les moyens matériels de la création sans pour autant fournir de modèle aux artistes et en les incitant plutôt à puiser dans les matières et la culture locales, pour retrouver une grandeur mise à mal par la colonisation. À tonalité paternaliste et marquée par l’idée d’authenticité, cette démarche revêtait malgré tout une valeur symbolique et politique d’autant plus forte que la minorité blanche au pouvoir au Zimbabwe mettait en place une politique de répression violente du nationalisme noir. Tordant le cou aux idées reçues selon lesquelles l’Afrique n’aurait pas d’histoire et que les progrès n’auraient pu advenir que par des contacts avec l’extérieur, le premier Congrès international de culture africaine (1962) visait à promouvoir les apports de l’Afrique au monde dans les champs de la musique, du théâtre, des arts plastiques et de la pensée. L’historien nigérian Saburi O. Biobaku, vice-chancelier de la nouvelle université d’Ife, directeur de l’Institut d’études africaines et membre de la Commission des antiquités qui autorisa d’ailleurs le prêt des œuvres nigérianes à Harare, prononça le discours inaugural, tandis que le poète dadaïste Tristan Tzara était invité à s’exprimer en second, suivi par le directeur du Museum of Modern Art de New York, Alfred H. Barr, qui commença par saluer la présence des artistes Vincent Kofi (ghanéen), Selby Mvusi (sud-africain) et Ben Enwonwu (nigérian). Ces derniers prirent également la parole et leurs points de vue sont éclairants à plus d’un titre.

Selby Mvusi affirmait ainsi : « Pour nous, Africains, […] ce qui est étonnant ça n’est pas que l’art africain soit considéré aujourd’hui, mais plutôt que ça ait mis tant de temps à être pris en considération[21]. » Contestant la vision de Frank McEwen qui visait à maintenir les artistes dans une forme d’autarcie africaniste, il affirmait : « De la même façon que l’art occidental est né de son exposition aux artistes hors de l’Europe, l’art en Afrique aujourd’hui se nourrit d’une exposition similaire[22]. » L’idée d’échanges était au cœur des débats, certains arguant de la nécessité de puiser dans le vernaculaire, quand d’autres militaient pour une vision internationale de l’art africain connecté au monde. Si Picasso avait puisé un temps dans les arts d’Afrique, pourquoi les artistes africains ne puiseraient-ils pas à leur tour dans les arts de l’Europe ? Ces questions allaient être soulevées à Dakar quelques années plus tard.

Picasso à Dakar

Léopold Sédar Senghor arrive au pouvoir au Sénégal en 1960 et renoue avec les théories de la négritude qu’il avait développées avec Aimé Césaire, à Paris, pour les placer en fer de lance de sa politique culturelle[23]. Le Festival mondial des arts nègres de 1966 fonctionne comme une vitrine censée valoriser l’apport des arts d’Afrique au monde, dans une filiation perceptible (mais non revendiquée) avec le Festival d’Harare. Picasso est symboliquement présent : il fait partie du jury de l’exposition d’art contemporain « Tendances et confrontations » (1966), son tableau Portrait d’homme barbu est vendu lors d’une tombola pour participer au financement de l’événement (fig. 4) et une étude préparatoire des Demoiselles d’Avignon apparaît dans la section « Dialogue avec le monde » de l’exposition d’arts anciens organisée au Musée dynamique, aux côtés d’œuvres de Fernand Léger, Atlan, Zadkine ou Modigliani. En 1972, une exposition personnelle lui est consacrée à Dakar, à la suite de celle dédiée à Chagall en 1971 dans le cadre d’un cycle consacré à l’art contemporain[24](fig. 5).

Parmi les œuvres présentées, une seule renoue avec Les Demoiselles d’Avignon ; selon le conseiller culturel de Senghor, Gérard Bosio, elle fut ajoutée au dernier moment, raison pour laquelle elle n’apparaît pas dans le catalogue. Il s’agirait d’une esquisse réalisée sur un panneau de bois, datant de 1907. La majorité des œuvres exposées étaient récentes et sans lien avec l’Afrique : « Le Déjeuner sur l’herbe » d’après Manet (1963), Femme nue assise (1964), une série de croquis sur le thème du peintre et son modèle (1970), des gravures, des céramiques réalisées à Vallauris, ainsi que deux tapisseries (La Fermière, 1969, et Femme à la toilette, 1938). Pour Senghor qui jouait le rôle de critique d’art, la finalité de cette exposition n’était pas de présenter l’artiste comme un modèle à imiter, mais de s’inspirer de sa démarche pour inventer : « En conclusion, la grande leçon que nous devons tous, mais surtout les Africains, retenir de Picasso, c’est moins ses références aux arts non indo-européens, singulièrement à l’art Nègre, que sa répudiation de l’art-imitation pour l’art-invention[25]. » Dans le catalogue de l’exposition, Senghor ajoute : « Enraciné malgré l’éloignement de la terre natale, métissé profondément comme tous les Méditerranéens, il a fait, de toutes ses richesses complémentaires, une puissance rarement égalée, de création[26]. » Lorsque Senghor affirme que Picasso représente un « modèle exemplaire pour la jeune école de Dakar », il ne vise donc pas le style, les techniques ou l’esthétique développés par Picasso, mais bien sa démarche procédant par enracinement et ouverture sur le monde.

Parallèlement à l’exposition est organisé un colloque auquel participent l’historien de l’art Pierre Daix, l’anthropologue Jean Laude[27], le philosophe Alassane Ndaw, le ministre de la Culture sénégalais Alioune Sène ou l’artiste sénégalais Papa Ibra Tall. Dans une intervention intitulée « Situation de l’artiste négro-africain contemporain », ce dernier retrace l’histoire de l’art en Afrique, de l’esclavage aux années 1970. La référence à Picasso apparaît rapidement, de même que la date de 1907 (année de création des Demoiselles d’Avignon) pour évoquer le rôle décisif joué par les arts d’Afrique dans le développement de l’art moderne en Europe. À cet égard, Tall affirme : « Maintenant, de plus en plus, voyant que nous faisons un peu trop de bruit autour de cet événement, on amoindrit la contribution dudit Art Nègre dans le renouveau de l’Art moderne en Occident[28]. » Et de citer ensuite les propos de Picasso lorsqu’il visita le musée d’Ethnographie du Trocadéro et sa révélation devant les masques et les sculptures, pour contredire l’idée selon laquelle, finalement, les arts d’A’O n’auraient pas apporté grand-chose au modernisme occidental. L’artiste évoque ensuite ce qu’il nomme « le commerce de l’art nègre » déclenché par les marchands et les galeries dans le sillage du primitivisme, et conclut sur la création contemporaine : « Ne s’est-on jamais demandé pourquoi notre art ancien, sur quoi tout a été dit, continue de faire l’objet d’ouvrages de plus en plus volumineux et luxueux, pendant que notre art actuel est entouré du silence le plus complet ? La réponse est facile : l’art ancien rapporte et l’art actuel dérange par ses velléités d’autonomie. Un fait est éloquent en l’occurrence : l’on accepte d’exposer nos œuvres actuelles en Europe, mais à condition que notre exposition soit cautionnée par la présence de quelques œuvres anciennes. Peut-on seulement concevoir une exposition groupant César, Raysse, Tourlière, Wogensky et d’autres peintres français actuels, validée par un fatras où se mêleraient les statuaires grecque, romaine, romane, etc. ?[29] » L’absurdité de l’identification à l’origine est soulignée ici par la comparaison avec les artistes français. Et Tall de conclure : « Qu’on s’occupe un peu de nous les vivants[30] ! »

Répondant à l’appel de l’artiste, le président Senghor organise peu de temps plus tard une exposition itinérante d’art contemporain qui circulera dans le monde entier pendant dix ans, intitulée « Art sénégalais d’aujourd’hui », d’abord présentée au Grand Palais, à Paris, en 1974[31]. L’événement offrait un panorama de la création sénégalaise développée depuis les indépendances au sein des structures d’enseignement et d’exposition mises en place par Senghor. Difficile à monter du fait de la méfiance des conservateurs français, l’événement suscita des réactions mitigées dans la presse auxquelles Senghor répondit en 1976 : « Un critique parisien, en découvrant, l’autre année, l’“Art contemporain sénégalais” au Grand Palais de Paris, a écrit dédaigneux que les jeunes peintres sénégalais s’étaient inspirés de l’École de Paris. Bien sûr, ils s’en sont inspirés puisque l’École de Paris s’était mise à l’École de l’Afrique noire[32]. » Et un critique d’écrire : « Quelques-uns d’entre eux reprennent à Picasso ce que Picasso, tout compte fait, leur a pris[33] ! » Toujours soupçonnés d’imiter l’Europe, les artistes africains se voyaient marqués par le « syndrome du Picasso manqué[34] » théorisé par Partha Mitter pour les artistes indiens : que Picasso et tant d’autres aient pu s’inspirer des arts d’A’O ne pose aucun problème, tandis que l’inverse suscite l’étonnement et la méfiance, tout en réactivant des rapports de domination hérités de l’époque coloniale.

Les Black Women Artists à Londres

Au fil du temps, la figure de Picasso allait cristalliser différents symboles (politiques, esthétiques) jusqu’à incarner l’idée même de modernisme. Son nom, son œuvre devenaient une norme à partir de laquelle étaient jaugées les productions du monde : c’est ainsi que Wifredo Lam a pu être qualifié de « Picasso cubain », Basquiat de « Picasso noir[35] », ou Syed Sadequain de « Picasso pakistanais[36] », par exemple. La norme restait européenne, voire picassienne, et les œuvres des artistes d’A’O jugées à l’aune d’une vision européocentrée opposant le centre à la périphérie, l’Europe au « reste » du monde, le moderne à la tradition, l’innovation ou le modèle à la copie ou au dérivé. Cette pensée fonctionnant par oppositions binaires allait se voir contestée par les courants postmodernes et postcoloniaux développés essentiellement dans les pays anglo-saxons à partir des années 1980, tandis que dans les milieux artistiques les artistes noirs se mobilisaient. En 1982, à Londres, est organisé le premier Congrès national sur l’art noir (First National Art Black Convention) à l’occasion duquel est posée la question du primitivisme[37] : pour certains artistes issus de la diaspora, la filiation avec les courants modernes développés en Europe faisait sens et des peintres tels qu’Aubrey Williams (1926-1990) ou Frank Bowling (né en 1934) maintenaient le désir de s’inscrire dans le sillage de ces mouvements en développant une démarche croisant abstraction et références aux pays d’origine. Certaines artistes femmes décidèrent pour leur part d’opérer une sécession ; ne se reconnaissant ni dans le mouvement moderne européen, ni dans le nationalisme noir, elles vont tenter d’imposer une voie singulière et non plus calquée sur une norme imposée de l’extérieur. Dans Freedom and Change, l’artiste tanzanienne et britannique Lubaina Himid (née en 1954) revisite l’héritage de Picasso en faisant explicitement référence au tableau Deux femmes courant sur la plage de 1922. Si les femmes, chez Picasso, sont dénudées, drapées à l’antique et leurs corps ajustés aux désirs de l’artiste (poitrine débordante, membres déformés, cous tordus pour accroître l’expressivité de la posture), chez Himid elles sont noires, rhabillées et vêtues de couleurs vives qui les inscrivent dans le présent. Derrière elles émergent deux têtes réduites d’hommes blancs, découpées dans du carton. Le regard masculin est ici extrait du tableau comme pour le singulariser et le situer ; les femmes sont, quant à elles, réinscrites dans le présent tandis qu’elles tiennent en laisse quatre chiens, comme un rappel de la violence à laquelle elles purent être confrontées. La valeur universelle et atemporelle de l’œuvre de Picasso est ici revisitée à l’aune d’une installation qui, dans sa matérialité même (textile, carton, papier), défie les normes en vigueur dans les années 1980. L’artiste américaine Faith Ringgold (née en 1930) procédera dans le même esprit dans sa série The French Collection (1990) en extrayant Picasso de la toile pour lui rendre son humanité singulière et en plaçant, face aux masques et aux références à l’Afrique dans Les Demoiselles d’Avignon, le corps d’une femme noire posant comme modèle. Envisagée depuis les créations de ces artistes, l’œuvre de Picasso se voit décentrée, elle retrouve sa fragilité, sa singularité, et le génie dans lequel l’artiste s’était vu enfermé (sans doute pour son plus grand bonheur) est revisité pour mieux ouvrir la voie à d’autres possibles.

[1] Il n’existe pas d’adjectif satisfaisant pour désigner tout ce qui ne relèverait pas de l’Europe ou des États-Unis. Pour éviter d’utiliser des catégories telles qu’« extra-occidental » ou « non occidental », qui concernent l’Europe et l’Occident comme référent unique, nous désignerons les régions du monde concernées par un expédient géographique, une abréviation correspondant à l’Afrique, l’Amérique, l’Asie et l’Océanie : « d’A’O ».

[2] Cet essai est le fruit d’un travail de recherche en cours né d’une rencontre avec l’historien d’art Michael FitzGerald, que je tiens à remercier de m’avoir associée au projet de recherche développé par la Fundación Almine y Bernard Ruiz-Picasso (FABA) sur Picasso, en 2021. À propos de Picasso et de la décolonisation en Afrique, voir Joshua I. Cohen, « Picasso and Decolonization in Africa », conférence donnée au Museo Picasso Málaga, octobre 2018, disponible en ligne : <https://www.youtube.com/watch?v=SfJ9AFou4i4>.

[3] Voir, par exemple, l’analyse menée par Joshua Cohen autour de Guitare (Picasso, 1912) et des œuvres de Côte d’Ivoire dont ce dernier s’inspira.

[4] Nous entendons la notion de diaspora au sens de Paul Gilroy dans L’Atlantique noir. Modernité et double conscience [1993], Paris, Éd. Amsterdam, 2010.

[5] Romain Bertrand, L’Histoire à parts égales. Récits d’une rencontre Orient-Occident (xvie-xviie siècle), Paris, Éd. du Seuil, 2011.

[6] À propos du mouvement « Art et liberté », voir entre autres Sam Bardaouil et Till Fellrath (dir.), « Art et liberté ». Rupture, guerre et surréalisme en Égypte (1938-1948), catalogue d’exposition (Paris, Centre Pompidou, octobre 2016 – janvier 2017), Paris, Skira / New York, Art Reoriented, 2016, et Nadia Radwan, Les Modernes d’Égypte. Une renaissance des beaux-arts et des arts appliqués (1908-1938), Berne, Peter Lang, 2017.

[7] Laurence Bertrand Dorléac, « La Résistance ? », in Laurence Bertrand Dorléac et Androula Michaël (dir.), Picasso, l’objet du mythe, actes de colloque (Paris, École nationale supérieure des beaux-arts, novembre 2002), Paris, ENSBA, 2005, p. 27.

[8] Voir Serge Guilbaut, « Picasso-Picassiette : les tribulations d’un agent double au temps de la guerre froide », in ibid., p. 35-49.

[9] Voir Lynda Morris, « The Sheffield Peace Congress and Anti-Apartheid », in Lynda Morris et Christoph Grunenberg (dir.), Picasso, Peace and Freedom, catalogue d’exposition, Londres, Tate Publications, 2010.

[10] En 1961, Picasso réalise le portrait de Djamila Boupacha, militante anticoloniale emprisonnée et torturée par l’armée française pendant la guerre. Ce portrait sera publié dans l’ouvrage de Simone de Beauvoir et Gisèle Halimi, Djamila Boupacha, Paris, Gallimard, 1962.

[11] Voir à ce sujet Patricia Leighten, « The White Peril and l’Art nègre : Picasso, Primitivism and Anticolonialism », in Kymberly N. Pinder (dir.), Race-ing Art History : Critical Readings in Race and Art History, Londres, Routledge, 2002.

[12] Voir à ce sujet le dossier de la revue Gradhiva (Paris, musée du quai Branly), no 10, 2009, intitulé « Présence africaine. Les conditions noires : une généalogie des discours », coordonné par Sarah Frioux-Salgas. Voir aussi Vumbi Yoka Mudimbé (dir.), The Surreptitious Speech : « Présence africaine » and the Politics of Otherness (1947-1987), Chicago, University of Chicago Press, 1992.

[13] Cette information nous a été transmise par l’ancien conseiller culturel de Senghor, Gérard Bosio, lors des nombreux entretiens menés avec lui depuis 2017 et que je tiens à remercier vivement.

[14] Voir l’entretien donné par Senghor le 29 avril 1972 à l’occasion de l’exposition « Picasso » de Dakar dans les archives de l’INA : <https://www.ina.fr/ina-eclaire-actu/video/caf97001684/exposition-picasso-a-dakar>.

[15] Voir Kora Véron, « Corps perdu d’Aimé Césaire et de Pablo Picasso, un recueil de guerres et de paix », Continents manuscrits, no 18, 2022, accessible en ligne : <https://doi.org/10.4000/coma.8082>.

[16] Le Cahier d’un retour au pays natal, d’Aimé Césaire, a été publié la première fois dans la revue Volontés (Paris), no 20, 1939.

[17] Dominique Desanti, Nous avons choisi la paix, Paris, Pierre Seghers, 1949, p. 147, cité par K. Véron, « Corps perdu d’Aimé Césaire et de Pablo Picasso, un recueil de guerres et de paix », art. cité. Selon Kora Véron, l’Américain mentionné par Picasso pourrait être le Barbadien Peter Blackman dont Aimé Césaire était proche.

[18] Voir « Les partisans de la paix s’adressent aux Parlements du monde (une conférence de presse de G. d’Arboussier) », L’Humanité, 18 février 1950, p. 3.

[19] Je remercie Serge Guilbaut d’avoir porté à ma connaissance ce document extrait des archives Pablo Picasso, FBI, XREFFS + 100 - 337396.

[20] L’art shona fut exposé en 1970 au musée d’Art moderne de la Ville de Paris et en 1971 au musée Rodin, à Paris.

[21] Actes du colloque ICAC, archives Frank McEwen, British Museum, Londres. Les traductions sont de l’auteure.

[22]Idem.

[23] Voir Elizabeth Harney, In Senghor’s Shadow : Art, Politics and the Avant-Garde in Senegal (1960-1995), Durham (NC), Duke University Press, 2004.

[24] Le Musée dynamique accueillit, depuis sa création en 1966, des expositions d’histoire et d’art contemporain comme celle dédiée à Chagall en 1971, Picasso en 1972, Soulages en 1974 ou Manessier en 1976, par exemple. À propos de ces expositions, voir Maureen Murphy, L’Art de la décolonisation. Paris-Dakar (1950-1970), Dijon, Les Presses du réel, 2023. À propos du Musée dynamique, voir Emmanuelle Chérel, Maureen Murphy et Magali Ohouens (dir.), « Le Musée dynamique de Dakar », numéro spécial de la revue Troubles dans les collections, no 8, à paraître à l’adresse suivante : <https://troublesdanslescollections.fr>.

[25]Léopold Sédar Senghor, « Picasso en Nigritie », allocution à l’inauguration de l’exposition « Picasso », Dakar, 6 avril 1972, in Id., Liberté, t. III : Négritude et civilisation de l’universel, Paris, Éd. du Seuil, 1977, p. 330.

[26]Léopold Sédar Senghor, « Hommage à Pablo Picasso », in catalogue de l’exposition « Picasso », Dakar, 1972, non paginé.

[27] Jean Laude n’avait pas pu faire le déplacement, mais son texte avait été lu par Gérard Bosio et publié dans les actes du colloque.

[28] Papa Ibra Tall, « Situation de l’artiste négro-africain contemporain », in Art nègre et civilisation de l’universel, actes du colloque sur « Picasso, art nègre et civilisation de l’universel » (Dakar, mai 1972), Dakar, Abidjan, Nouvelles Éditions africaines, 1975, p. 87.

[29]Ibid., p. 87.

[30]Ibid., p. 88.

[31] Voir à ce sujet M. Murphy, L’Art de la décolonisation, op. cit.,

[32]Léopold Sédar Senghor, « L’art de Manessier », Ethiopiques. Revue socialiste de culture négro-africaine, no 8, 1976, p. 66.

[33] Charles Futerman, cité dans « L’opinion de la presse », Le Soleil, 20 décembre 1974, p. 4.

[34] Voir Partha Mitter, « Decentering Modernism : Art History and Avant-Garde Art from the Periphery », in The Art Bulletin, vol. 90, no 4, décembre 2008, p. 531-548.

[35] Jordana Moore Saggese, Reading Basquiat. Exploring Ambivalence in American Art, Berkeley, University of California Press, 2021.

[36] Voir les conférences de Caroline A. Jones à ce sujet, disponibles en ligne.

[37] Voir à ce sujet Sophie Orlando, British Black Art. L’histoire de l’art occidental en débat, Paris, Éd. Dis Voir, 2016. Comme l’explique l’auteure dans son livre, « black » dans ce contexte ne renvoie pas à une ethnicité ou à la couleur de la peau, mais à un espace politique commun où des artistes venus en Grande-Bretagne de la Caraïbe, d’Asie ou d’Afrique se retrouvent et militent pour une meilleure visibilité de leurs œuvres et de leurs démarches artistiques.

Fig. 1

Roméo Mivekannin

Guernica d’après Pablo Picasso, 2022

Acrylique et bain d’élixirs sur toile libre, 350 x 750 cm

Fig. 2

Couverture du catalogue de l'exposition « Rembrandt to Picasso », Rhodes National Gallery, Zimbabwe, 1957

Fig. 3

L’artiste T. J. Molefhe devant un croquis préparatoire de Picasso pour Les Demoiselles d’Avignon (1907).

Photographie publiée dans "First Biennal International Congress of African Culture", Rhodes National Gallery, Zimbabwe, 1961.

Fig. 4

M. Le Bolès, directeur régional d’Air Afrique remettant le tableau de Picasso, Tête d’homme barbu, à M. Angrand, secrétaire permanent et administratif du Comité du Festival, photographie publiée dans Dakar matin, le 18 mars 1966.

Fig. 5

Vue de l’exposition « Picasso » au Musée Dynamique de Dakar, en 1972