Picasso iconophage

Multi-référencée, l’œuvre de Picasso frappe par la richesse de sa culture visuelle. L’artiste, célébré par les avant-gardes comme le pourfendeur de l’académisme, n’a eu pourtant de cesse de se présenter comme l’héritier d’une longue tradition picturale. Son rapport ambigu à l’histoire de l’art pose à la fois la question des sources et de leurs modes d’appropriation. Visiteur assidu du Louvre, Picasso a accumulé sa vie durant photographies, cartes postales, reproductions, affiches, revues et livres illustrés auxquels il faut encore ajouter les œuvres de sa collection personnelle. Cet amoncellement qui constitua pour l’artiste un riche répertoire iconographique est symptomatique d’une nouvelle façon de penser l’image, affranchie du champ artistique et du temps historique. Il n’existe néanmoins aucune citation littérale dans son œuvre : ses variations sur les tableaux des grands maîtres sont avant tout des déconstructions ; ses formes et ses compositions sont toujours hybrides.

Près de 200 000 pièces d’archives, précieusement gardées par l’artiste au gré de ses déménagements successifs sont aujourd’hui conservées au musée et documentent l’œuvre et ses processus créatifs : cartes postales et reproductions photographiques, reçues et acquises par Picasso, revues et ouvrages complètent la connaissance que nous avons aujourd’hui des ateliers de Picasso. Inscrits dans le temps de la préhistoire, de l’Antiquité et de la Renaissance, du Siècle d’or flamand et espagnol, du classicisme, du néo-classicisme et du romantisme, les nus et les portraits dominent le corpus d’images. L’ensemble de ces sources forge le catalogue de Picasso, son « musée imaginaire », témoin d’une culture visuelle immense et d’un état d’être au monde éternellement curieux et tourné vers les civilisations du passé, savantes et vernaculaires, occidentales et extra-européennes.

« Picasso iconophage » propose de mettre en évidence l’inscription des peintures, des sculptures et des dessins de Picasso dans un réseau complexe d’images-sources à travers quatre thèmes qui traversent son œuvre : le héros, le Minotaure, le voyeur, le mousquetaire.

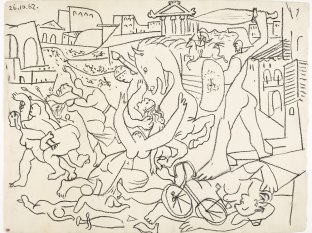

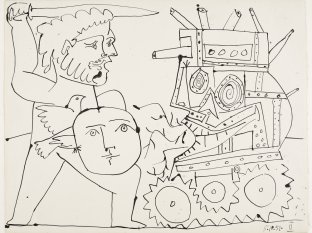

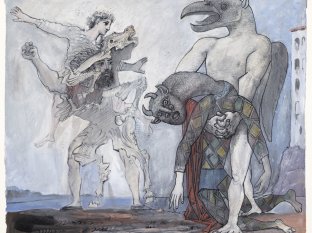

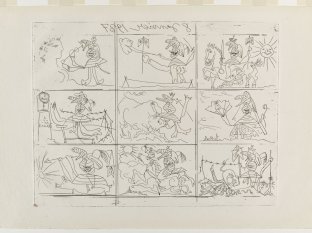

Héros

Le héros de Picasso ne s’illustre pas par ses exploits légendaires mais endure un sort cruel. Face aux drames collectifs ou personnels, l’artiste puise son inspiration dans la peinture d’histoire. Les formules du pathos des scènes religieuses, mythologiques ou révolutionnaires conservent, pour lui, leur actualité. Il conjugue ainsi Les Sabines de David au présent, croisant au besoin l’antiquité rêvée des classiques aux cultures extra-occidentales. Les sujets tirés de l’actualité dépeints par Delacroix, Goya ou Manet s’inscrivaient dans leur époque, par leur costume moderne. Tout en s’y référant, Picasso fait de la représentation de Massacre en Corée, un archétype.

- Photographiess.d.MP1996-125

- Photographiesfin XIXe siècleAPPH13459

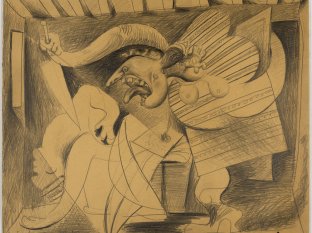

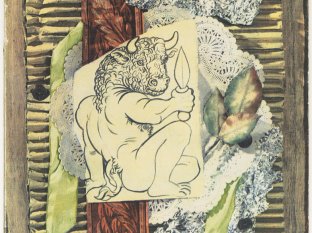

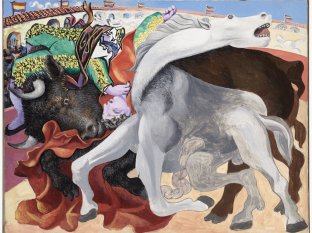

Minotaure

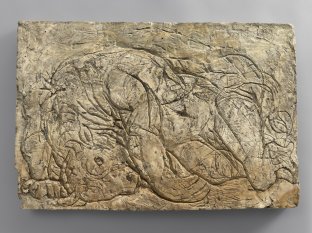

Apparue en début d’année 1928 dans le corpus du peintre, la figure du Minotaure occupe une place centrale dans l’œuvre de Picasso des années 1930. Les fouilles gigantesques du palais de Minos à Cnossos conduites par Arthur John Evans au début du XXe siècle apportèrent un nouvel éclairage à la légende qui fascina nombre d’artistes surréalistes et donna son titre à la revue d’Albert Skira et Tériade pour laquelle Picasso réalisa la couverture du premier numéro en 1933. Tour à tour triomphant et transi d’amour, ou jeté à terre et agonisant, le Minotaure renvoie à la symbolique multiséculaire de Mithra convoquant les aurochs de la préhistoire, les ex-voto de l’antiquité ibère, les scènes sacrificielles du monde grécoromain, jusqu’au cycle de la Tauromachie de Goya, les couples enlacés de Rodin, les danseurs des Ballets russes et les affiches de corridas contemporaines.

- Photographiess.d.APPH12591

- Photographiess.d.APPH4821

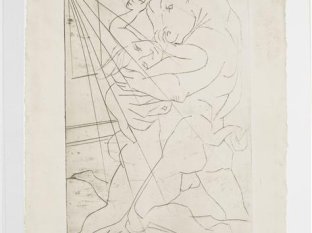

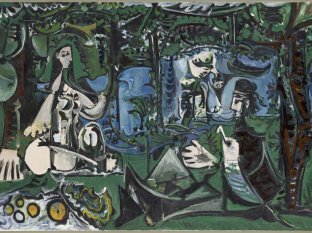

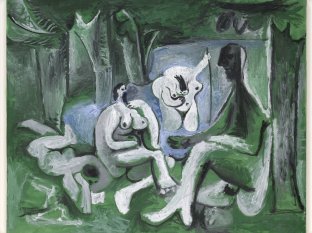

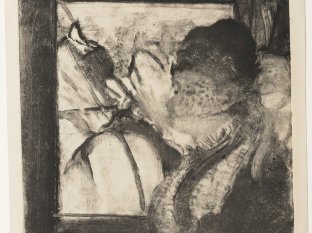

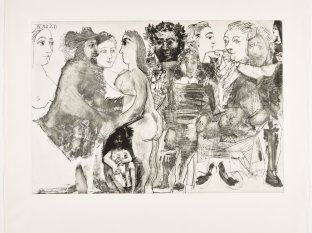

Voyeur

Dans la tradition des peintres de l’interdit, Picasso donne à voir ce que les convenances ont voulu invisible : maisons closes, accouplement, fonction corporelle. Le pouvoir subversif de ces images ne réside pas tant dans leurs sujets que dans l’affirmation de la liberté absolue de l’artiste. La représentation du nu féminin est traditionnellement acceptée comme une métaphore de la beauté mais pour peu que Picasso montre le corps dans sa réalité ou la scène dans son intégralité (le modèle s’offrant au regard du peintre), elle se dote à nouveau d’une tournure licencieuse. A la suite de Manet dont il réactive Le Déjeuner sur l’herbe, Picasso s’attache à montrer l’artifice à l’œuvre dans la peinture, et le spectateur, convié à partager la vision du peintre, assume à son tour la position du « voyeur ».

- Photographiess.d.APPH15018

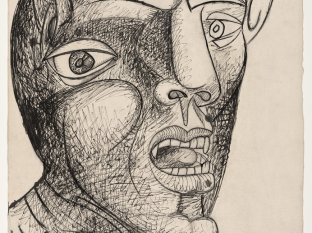

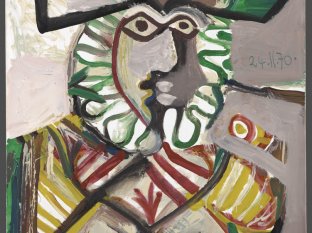

Mousquetaire

Ce personnage, omniprésent dans les dernières œuvres de l’artiste, doit autant aux portraits du peintre flamand, du Greco ou de Velázquez qu’au Don Quichotte de Cervantes. Remis au goût du jour par les films de cape et d’épée, il rejoint le panthéon des grandes figures masculines, constitué entre autres de matadors et de musiciens, avec lesquels il se confond parfois. Ultime personnification de l’artiste, l’image du mousquetaire offre un équivalent aux valeurs chevaleresques qu’il incarne, dans la vivacité des traits et l’exubérance des couleurs.

« Picasso iconophage » fait l’objet d’une exposition au Musée national Picasso-Paris, du 11 juin au 15 septembre 2024, sous le commissariat de Cécile Godefroy et Anne Montfort-Tanguy.