Les mosaïques de Pablo Picasso : une histoire oubliée

Ce texte est issu de la table-ronde "La recherche en cours au Musée national Picasso-Paris", dans le cadre du symposium Célébration Picasso qui s'est tenu à l'Unesco les 7 et 8 décembre 2023

La mosaïque dans les années 1950

Longtemps considérée comme un art « mineur[1] », la mosaïque revient sur le devant de la scène artistique parisienne au milieu du xxe siècle. En 1951, le musée des Monuments français accueille pendant deux mois l’exposition « Mosaïques de Ravenne ». Celle-ci propose au public des reproductions à échelle des fameuses mosaïques italiennes datant de la fin du Moyen Âge. Fort du succès rencontré par l’événement[2], le gouvernement italien soutient l’initiative portée par M. de Felice d’ouvrir une école de mosaïstes la même année à Paris[3]. Celui-ci s’associe à l’artiste Gino Severini, figure éminente du futurisme italien, qui en prend la direction. L’année suivante, Severini dévoile ses mosaïques à la galerie Cahiers d’art. Les œuvres présentées sont des réalisations sur panneaux, autonomes de toute architecture, appelées aussi emblematas. La création sur panneaux permettait aux artisans de travailler avec une plus grande minutie une portion de mosaïque avant son intégration dans un plus large ensemble. Ce qui n’était qu’une étape transitoire devient, au xxe siècle, une nouvelle forme artistique. Dans la revue Cahiers d’art, qui paraît simultanément en 1952, l’artiste signe un texte louant la technique de ce médium « à condition que l’œuvre soit pensée par l’artiste lui-même selon la matière et la technique employées[4] », et interpelle ainsi ses contemporains :

« Je souhaite vivement que mes collègues s’y intéressent ; je me permets de dire qu’on peut trouver dans cet admirable métier assez de spiritualité pour soutenir et peut-être guider l’artiste aussi dans son invention créatrice[5]. »

Si l’engagement et l’enseignement de Severini participent à l’émergence d’une nouvelle génération de mosaïstes[6], il reste difficile d’évaluer l’impact d’un tel appel auprès des artistes établis de la scène parisienne et française[7].

Première incursion : le château de Clavary (1926-1927)

Picasso conçoit sa première mosaïque en 1926-1927 pour le sol du château de Clavary[8] à Auribeau, près de Grasse. Le bâtiment, construit vers 1820, est acheté en 1925 par le peintre Russell Greeley (1878-1956), qui partage sa vie avec l’aristocrate François de Gouy d’Arsy (1883-1941). Rénové, le château devient un lieu de villégiature pour nombre d’artistes entre 1925 et 1938[9]. Certains y réalisent des œuvres in situ durant leur passage : Jean Hugo orne les murs intérieurs de fresques[10], tandis que Cocteau et Max Ernst œuvrent dans le jardin[11]. Picasso s’y rend au cours de l’été 1926, afin de superviser l’exécution de sa mosaïque destinée au sol du salon « fumoir[12] ». La mosaïque, en noir et blanc, représente un entrelacs de profils cerclé d’une frise de rayures. Le carton de cette mosaïque provient d’un carnet de dessins réalisé un an plus tôt à Juan-les-Pins, dont certaines pages seront reprises par Ambroise Vollard pour illustrer Le Chef-d’œuvre inconnu de Balzac. Convaincu par cette première mosaïque, le marchand Paul Rosenberg sollicite l’artiste en 1928 afin qu’il réalise une œuvre similaire pour l’entrée de sa galerie, mais celui-ci ne donnera pas suite à la demande[13].

Rencontre avec Hjalmar Boyesen (1944)

Il faut attendre le milieu des années 1950 pour que Picasso se confronte de nouveau à la mosaïque. Durant cette décennie, l’artiste expérimente de nouvelles techniques au gré de ses rencontres avec les artisans : la céramique à l’atelier Madoura de Suzanne Douly et Georges Ramié, la tapisserie avec des lissières comme Jacqueline de La Baume-Dürrbach, l’orfèvrerie avec François Hugo, la bétogravure avec Carl Nesjar, etc. Comme le raconte son marchand Daniel-Henry Kahnweiler : « C’est l’arrivée à Cannes d’un jeune Américain ayant étudié à Ravenne qui est au point de départ de sa mosaïque[14]. » Il s’agit d’Hjalmar Boyesen, né en 1920 et originaire de New York. Picasso l’a rencontré dix ans auparavant, au moment de la libération de Paris. Boyesen est alors un jeune lieutenant appartenant au Chemical Warfare Service[15]. Envoyé en Normandie, il sympathise avec la photographe Lee Miller (1907-1977), qui suit et documente au plus près les avancées des troupes étatsuniennes sur le sol français. À la mort de Miller en 1977, Boyesen se souviendra avec émotion des instants passés auprès de la photographe, et notamment d’une excursion au volant de sa Jeep dans les rues parisiennes tout juste libérées de l’occupation allemande[16]. Miller et Boyesen ont une connaissance commune : Janet Flanner (1892-1978), journaliste correspondante à Paris du New Yorker et marraine du soldat[17]. C’est donc très certainement par le biais de l’une de ces deux femmes que Boyesen rend visite à Picasso pour la première fois, dans son atelier mythique du quai des Grands-Augustins.

Boyesen est loin d’être le seul à s’y rendre. Tous les jeudis matin[18], les soldats américains se ruent chez Picasso, qui devient, selon les mots de Pierre Cabanne, « le monument le plus visité de Paris par les G.I.’s après la tour Eiffel[19] ». Deux photographies de Robert Capa attestent de cette rencontre entre le peintre espagnol et Boyesen, que ce dernier relate par ailleurs dans une lettre adressée à sa compagne restée à New York. Le récit fut ensuite publié dans les colonnes du journal The Saturday Review :

« J’ai découvert où vivait Picasso, alors j’ai fait un saut, j’ai sonné sa clochette et je lui ai serré la main en lui expliquant que j’aimais beaucoup ses affaires et je lui ai apporté des nouvelles de son ami Lipchitz et de Pierre de Lanux et d’Art of America. […] Après qu’il m’a fait visiter sa demeure, qui est assez grande et pleine des choses les plus fascinantes […], j’ai abordé le problème de la nourriture, en lui demandant s’il en avait assez. Il a haussé les épaules comme le font les Français, alors j’ai dit que je reviendrais vite puis j’ai filé à l’hôtel pour lui ramener quelques aliments de nos rations alimentaires, dont une boîte de Nescafé, du savon et du papier hygiénique (le papier hygiénique français est horrible, une sorte de vieux bottin téléphonique, aussi lisse qu’un bout de cellophane). Picasso était absolument rayonnant et m’a dit que j’étais le deuxième Américain à lui donner du Nescafé, le premier ayant été Ernest Hemingway. À présent, nous sommes deux : Ernest et moi[20]. »

La guerre terminée, Boyesen rentre à New York, où il travaille un temps comme scénographe à Broadway, avant d’ouvrir son propre magasin d’art dans le quartier de Greenwich Village. C’est à ce moment qu’il s’intéresse à la technique de la mosaïque. Finalement lassé par son activité, il retourne en Europe et s’installe à Cannes au milieu des années 1950. En 1954, il adresse à Picasso une carte de vœux, sur laquelle il dessine un enchevêtrement de rectangles colorés, évocation de tesselles de mosaïque, premier indice d’une collaboration qui n’allait pourtant débuter qu’à la fin de l’année 1956.

Retrouvailles et début de la collaboration (1956)

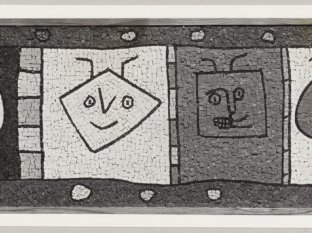

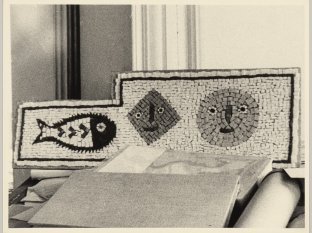

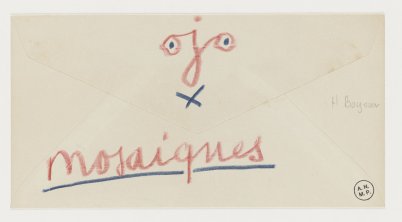

Jean Cocteau, qui rend visite à Picasso le 6 octobre 1956, écrit dans son journal : « Un jeune Américain venant de Murano a rempli la villa de sacs contenant les bouts de verre multicolores de la mosaïque. Essai remarquable sur une vieille planche[21]. » Boyesen s’est en effet rendu à Murano, dans une ancienne manufacture de mosaïques où il a sélectionné 16 couleurs sur les 8 000 disponibles. Autre témoin privilégié, le photographe Edward Quinn prend quelques clichés de Picasso et Boyesen posant ensemble avec ce premier essai convaincant (fig. 1). L’œuvre représente deux visages géométriques et un poisson, encerclés d’une bande qui épouse les contours irréguliers du support en bois. Cocteau nous apprend également dans son journal que « Picasso pense à faire en mosaïque la muraille de l’Unesco[22] », une information renforcée par l’iconographie de cette première œuvre, proche d’un dessin d’étude préalable au projet de décoration du hall principal de l’organisation[23]. Si Picasso ne réalise finalement pas sa fresque en mosaïque, l’événement marque la naissance de leur coopération. Début 1957, une rencontre a lieu avec le marchand Daniel-Henry Kahnweiler, qui devient le seul à pouvoir vendre leurs œuvres par l’intermédiaire de la galerie Louise Leiris. Le 26 février, Boyesen signe une lettre (fig. 2) qui formalise son engagement auprès de l’artiste. Chargé de l’exécution des mosaïques, il s’engage à ne pas réaliser de copies mais « seulement les originaux[24] ». Toutes les œuvres seront signées au dos par Picasso.

Le processus créatif est le suivant : Picasso réalise un carton au fusain, sur papier ou directement sur la planche en bois, en indiquant à Boyesen quelles tesselles utiliser via un système de code en chiffres ou en lettres, dans lequel chaque signe renvoie à une couleur. Le Canadien Robert Williamson, proche de Boyesen, raconte :

« Picasso dessinait chaque mosaïque en cinq minutes. Puis il venait dans l’atelier pour sélectionner les couleurs dans des sacs numérotés pendant encore cinq minutes, comme s’il peignait avec des chiffres[25]. »

Vraisemblablement, Boyesen loue quelque temps un atelier à l’hôtel Martinez de Cannes. Ancien scénographe à Broadway, le mosaïste y organise le 4 avril 1957 un ballet en hommage au peintre espagnol, avec la complicité du danseur britannique Michael Ashlin. Roland Penrose écrit dans son journal :

« Jacqueline [Roque] nous a appelés pour nous demander de nous joindre à eux lors d’un spectacle donné par les danseurs du Ballet du Marquis de Cuevas, qui étaient à Cannes en répétition. Boyesen avait improvisé avec eux un ballet en l’honneur de Picasso, représentant sous forme de mimes les différentes périodes de son œuvre. La représentation eut lieu dans une salle vide de l’Hôtel Martinez devant une petite audience d’une quarantaine d’amis. […] Tout s’est bien déroulé et Picasso était de bonne humeur. Une fête a été donnée en suivant dans le studio de Boyesen[26]. »

Une parenthèse créative (1957-1958)

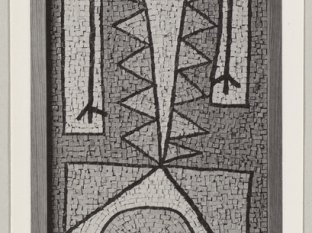

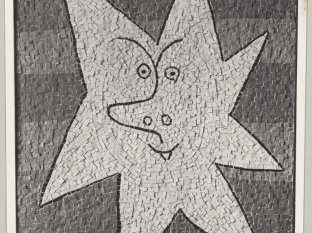

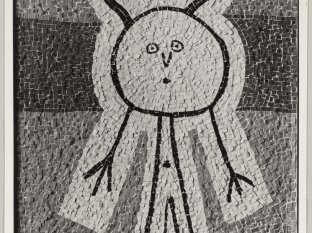

Entre 1957 et 1958, Picasso et Boyesen réalisent un ensemble de neuf mosaïques. Quatre têtes de faunes (janvier 1957), Tête de faune (janvier 1957), Visage étoile (1957) (fig. 3), Figure (1957) et Tête barbue (1958) (fig. 4) s’inscrivent dans l’iconographie mythologique que l’artiste explore au même moment dans ses peintures, dessins et céramiques. Les personnages sont simplifiés en quelques traits et formes géométriques, insérés dans des cadres décoratifs. La mosaïque Figure (avril 1957), réalisée sur une planche rectangulaire verticale, présente un corps schématique découpé, à la limite de l’abstraction. L’artiste réalise aussi une Nature morte à la théière (janvier 1957) et deux scènes de Joutes nautiques (juillet 1957), thème qu’il a développé dans certaines peintures et dessins à l’encre[27]. Enfin, nous pouvons supposer que le fusain sur bois Joute nautique à Cannes (1957, ancienne collection Marina Picasso), resté dans l’atelier de l’artiste, a pu être le carton abandonné d’une troisième mosaïque sur le sujet.

Plusieurs raisons peuvent expliquer la fin de la collaboration entre Boyesen et Picasso en 1958. Au début de cette année, Dorothy Boyesen, compagne du mosaïste, donne naissance à leur premier fils, Alex. Le couple se rend à la villa La Californie pour présenter leur enfant à Picasso, qui leur offre un dessin au crayon représentant le nourrisson dans les bras de sa mère (fig. 5). L’enfant tombant malade, les Boyesen décident alors de quitter le sud de la France pour s’installer en Angleterre[28]. Une seconde explication pourrait simplement conduire au désintérêt de Picasso pour la mosaïque et sa technique. En 1965, Boyesen écrit à Kahnweiler pour tenter de relancer leur collaboration. Le marchand d’art écrit alors à Picasso :

« [La lettre d’Hjalmar Boyesen] était surtout destinée à me soumettre l’idée de faire encore des mosaïques d’après vous. Il explique qu’il renverrait le carton après et qu’il vous enverrait la mosaïque pour que vous l’examiniez etc. […] En fait, je pense plutôt que cela ne vous intéressera pas puisque même quand il était encore à Cannes, vous n’en faisiez déjà plus. Au surplus, toutes ces allées et venues par les deux frontières soulèveraient des complications sans fin et coûteraient très cher[29]. »

La rencontre au même moment de Picasso avec le Norvégien Carl Nesjar et sa découverte de la bétogravure, qui permet de créer des sculptures et des fresques en béton de grandes dimensions, peuvent également expliquer ce désintérêt. Un proche du mosaïste évoque enfin une possible altercation entre les deux hommes :

« [Boyesen] est devenu très fatigué et émotif avant une conférence de presse, il s’est frayé un chemin à travers les journalistes rassemblés en groupe et a commencé à donner une leçon à Picasso sur la bonne méthode à utiliser. C’était la fin de leur collaboration[30]. »

L’affaire « Margaret Silberman v. United States »

L’histoire de ces mosaïques contient un chapitre surprenant, véritable répétition de l’affaire Brancusi face aux douanes étatsuniennes. L’épisode commence en 1959 lorsque Margaret Silberman[31], amie de Picasso, achète sur ses conseils la mosaïque Les Joutes (1957) et l’importe aux États-Unis pour sa galerie new-yorkaise « Picasso Arts ». La législation alors en vigueur exonère les œuvres d’art de toute taxe d’importation. Devant la mosaïque, les autorités américaines refusent le qualificatif d’« œuvre » et la galeriste décide de porter l’affaire devant la justice. Celle-ci décrit un repas en compagnie de Picasso à Marseille :

« Nous avons discuté du cas de ma mosaïque, que Picasso avait réalisée. Il était très intéressé par l’évolution de ce que Jacqueline appelait ma “guerre avec les douanes”. J’avais apporté cette mosaïque aux États-Unis, et bien que les œuvres d’art originales soient admises en exonération de douane, j’ai été imposée à trente pour cent de la valeur de la mosaïque car elle n’était pas considérée comme une œuvre d’art (c’est-à-dire une peinture à l’huile) mais comme une œuvre faite de petites pièces en verre. Le musée d’Art moderne, le monde de l’art en général et les douaniers eux-mêmes m’ont encouragée à contester cette décision afin d’accélérer la révision de cette loi dépassée. Picasso a suivi l’affaire avec intérêt, il m’avait lui-même suggéré d’acheter spécifiquement cette mosaïque, qu’il aimait tout particulièrement. Lorsqu’il entendit l’affaire, Picasso dit : “Oui, bien sûr, elle est faite de petits morceaux de verre, mais un tableau est fait de petits morceaux d’huile et un dessin de petits morceaux d’encre (ou il pourrait même être fait de petits morceaux de sang) ! Ce n’est pas le matériau qui compte.”[32] »

L’affaire trouve un écho dans la presse anglo-saxonne, notamment dans les colonnes du New York Times, qui en relate chaque péripétie. Le jugement est rendu le 4 mai 1960 par un panel de trois juges du tribunal douanier américain, donnant gain de cause à Silberman.

Postérité des œuvres

Les mosaïques de Picasso n’ont pas réussi à trouver leur place dans le discours historique sur son œuvre. Comment expliquer un tel oubli ? Tout d’abord, parce qu’elles représentent un corpus réduit, produit dans un court laps de temps, et peu présenté au public. Du vivant de l’artiste, seules six expositions[33] présentant des mosaïques ont pour le moment été identifiées, aucune d’entre elles n’étant une rétrospective d’ampleur. La première a lieu en octobre 1957 à la Sala Gaspar de Barcelone, exposition mettant en avant la pluridisciplinarité de l’artiste, dans laquelle l’œuvre Quatre têtes de faunes (1957) est accrochée. La majorité des critiques parues dans la presse mentionne l’œuvre[34]. Sur les dix mosaïques existantes, seule Visage étoile (1957) est entrée dans les collections d’un musée, le Kunsten Museum of Modern Art d’Aalborg au Danemark en 1967, les autres étant conservées dans des collections particulières.

Enfin, elles échappent totalement aux biographies ou études parues sur l’artiste. Il faut se plonger dans les journaux des intimes de Picasso, comme ceux de Cocteau et de Penrose, pour trouver l’évocation de Boyesen. L’indifférence des biographes à ce sujet peut être due à l’ignorance même des pièces, ou à une marque de désintérêt à leur égard. Seul l’ouvrage de Robert Williamson Mosaics : Design, Construction and Assembly (1963) reproduit les neuf mosaïques exécutées par Boyesen, ce dernier ayant par ailleurs participé à l’élaboration du livre. Cette publication tombera à son tour dans l’oubli, avant d’être redécouverte et mise en avant par Lillian Sizemore, spécialiste des mosaïques[35]. En France, le livre Mosaïque, trésor de la latinité (2 000), publié sous la direction d’Henri Lavagne, est le seul à mentionner et à reproduire quelques œuvres de l’artiste, sans citer cependant le nom de Boyesen.

Un échec ?

Les rares proches de l’artiste à évoquer son travail sur la mosaïque se montrent perplexes. Si Cocteau est d’abord enthousiaste[36], faisant lui-même appel à Boyesen pour exécuter une mosaïque destinée à décorer la chapelle de Villefranche-sur-Mer, il revient rapidement sur son jugement lorsque le mosaïste lui livre son travail :

« Été voir la mosaïque. Impossible de la mettre dans la chapelle. C’est la besogne à l’américaine. Picasso a raison : un ouvrier de Villefranche ferait mieux avec des cailloux[37]. »

Cette note du poète révèle les doutes émis par Picasso lui-même quant à l’aptitude de l’artisan à mener à bien l’exécution des pièces. Hélène Parmelin se montre également dubitative quant aux créations « d’après Picasso », qu’elle estime n’être que de simples reproductions :

« Toutes les matières l’intéressent. Leur nouveauté le tente. Il brûle d’en connaître et surtout d’en utiliser le secret. […] On lui apporte souvent des Picasso de verre, des Picasso de mosaïque, de tapisserie, des Picasso en toutes matières. Rien n’est plus dangereux qu’une transposition de matière : il n’avait pas choisi la toile pour rien[38]. »

Quelle place donner aujourd’hui à ce corpus d’œuvres ? Kahnweiler parle de la mosaïque de Picasso comme d’un « art de circonstance », démontrant « l’absence de toute idée préconçue chez lui[39] ». Elle illustre ainsi cette volonté de décloisonnement à laquelle Picasso s’est attelé tout au long de son existence, et son ambition d’affranchir sa création de tout support. Les mosaïques nous interrogent enfin sur l’idée d’échec dans la trajectoire du peintre, relativisant ainsi le mythe de l’artiste génial à qui tout réussit, que les historiens et biographes ont construit dans les années d’après-guerre. Cet épisode est donc l’histoire ordinaire d’une tentative infructueuse, celle d’un artiste qui, au sommet de sa gloire, échoue à l’expérimentation d’un nouveau médium artistique.

*

Cet essai est l’aboutissement de plusieurs années de recherches. Je souhaiterais ici vivement remercier les nombreuses personnes qui m’ont apporté leur précieuse aide : Dorothy Boyesen, Freya Boyesen, Alexander Boyesen, Lucas Belloc, Laura Couvreur, Joanna Davis, Anouk Dréan, Camille Frasca, Wolfgang Frei, Quentin Laurens, Kirstie Meehan, Kerry Negahban, Caroline Nymark Zachariassen, David Périé-Fernandez, Juliette Pozzo et Lillian Sizemore.

[1] Henri Lavagne, La Mosaïque, Paris, Presses universitaires de France, 1987, p. 12.

[2] André Chastel, « L’éblouissante leçon des mosaïques de Ravenne traduites en tableaux », Le Monde, 17 avril 1951.

[3] Bernard Marrey, La Mosaïque dans l’architecture à Paris aux xixe et xxe siècles, Paris, Éd. du Linteau, 2012, p. 24.

[4] Gino Severini, « Notes sur la mosaïque », Cahiers d’art, juillet 1952, no 1, p. 54.

[5] Ibid.

[6] Jean-Pierre Greff, « Actualité de la mosaïque au xxe siècle ? », in Henri Lavagne, Élisabeth de Balanda, Armando Uribe Echeverría (dir.), Mosaïque, trésor de la latinité, Paris, Ars latina, 2000, p. 444.

[7] Aucune trace à ce jour d’un échange sur le sujet entre l’artiste italien et Picasso.

[8] Kenneth Wayne, « Château and Villa Life on the Riviera during the Jazz Age », in Kenneth Wayne (dir.), Impressions of the Riviera : Monet, Renoir, Matisse and Their Contemporaries, catalogue d’exposition, Portland Museum of Art, 1998, p. 64.

[9] En atteste le livre d’or signé par Brancusi, Max Jacob, Van Dongen, Kiki de Montparnasse, Man Ray, Tzara, Marie Laurencin, Picabia ou encore Léger.

[10] John Richardson, A Life of Picasso, t. III : The Triumphant Years (1917-1932), New York, Alfred A. Knopf, 2007, p. 314.

[11] 1918-1958 : la Côte d’Azur et la modernité, catalogue d’exposition, Paris, Réunion des musées nationaux, 1997, p. 127.

[12] Ce n’est pas la première fois que Picasso délègue l’exécution d’une œuvre. Ce mode opératoire était très présent dans les années 1920 lors de sa collaboration avec les Ballets russes de Serge de Diaghilev et la création de rideaux de scène, costumes et autres décors.

[13] Lettre de Paul Rosenberg à Pablo Picasso, 5 août 1928, musée national Picasso-Paris, archives personnelles de Pablo Picasso.

[14] Daniel-Henry Kahnweiler, préface pour le catalogue d’une exposition à Barcelone, envoyée à Picasso le 17 octobre 1957, Musée national Picasso-Paris, archives personnelles de Pablo Picasso.

[15] Hjalmar Boyesen, « Story of Picasso », The Saturday Review, 30 décembre 1944, p. 14.

[16] Lettre de Boyensen à Penrose, 23 juillet 1977, Scottish National Gallery of Modern Art, Édimbourg, archives Penrose.

[17] Ibid.

[18] Alfred H. Barr, Jr., « Picasso 1940-1944 : A Digest with Notes », The Bulletin of the Museum of Modern Art, vol. 12, no 3, janvier 1945, p. 2.

[19] Pierre Cabanne, Le Siècle de Picasso, t. II : La Guerre, le Parti, la gloire, l’homme seul (1937-1973), Paris, Denoël, 1975, p. 110.

[20] H. Boyesen, « Story of Picasso », art. cité [traduction de l’auteur].

[21] Jean Cocteau, Le Passé défini : journal, t. V : 1956-1957, Paris, Gallimard, 2006, p. 268-269.

[22] Ibid.

[23] Étude pour la peinture murale de l’Unesco, 1957, crayons de couleur sur papier, 29,6 ´ 20 cm, vente Sotheby’s, New York, 14 novembre 1990, lot 187.

[24] Lettre d’Hjalmar Boyesen à Pablo Picasso, 26 février 1957, Musée national Picasso-Paris, archives personnelles de Pablo Picasso.

[25] Robert Williamson, cité in Tim Eiloart, « Solo Pack Design », New Scientist, 19 février 1976, p. 412.

[26] Elizabeth Cowling, Visiting Picasso : The Notebooks and Letters of Roland Penrose, Londres, Thames & Hudson, 2006, p. 184.

[27] Z.XVII 336 ; 337.

[28] Entretien de l’auteur avec Dorothy Boyesen par l’intermédiaire de sa fille Freya, 15 décembre 2018.

[29] Lettre de Daniel-Henry Kahnweiler à Pablo Picasso, 15 janvier 1965, Musée national Picasso-Paris, archives personnelles de Pablo Picasso.

[30] Robert Williamson, in T. Eiloart, « Solo Pack Design », art. cité.

[31] Margaret Silberman rencontre Picasso en 1953. Plus tard, elle se lie d’amitié avec Jacqueline Roque. En 1961, elle ouvre à New York la galerie « Picasso Arts » qui s’intéresse principalement aux lithographies et aux céramiques. Elle ferme la galerie en 1965, à cause de ses problèmes de santé. Elle décède le 18 juin 1969.

[32] Correspondance avec Margaret Silberman, Musée national Picasso-Paris, archives personnelles de Pablo Picasso [traduction de l’auteur].

[33] Sala Gaspar (Barcelone, 1957), Saidenberg Gallery (New York, 1958), palais Galliera (Paris, 1959), Ausstellungshalle Schwaab (Ingelheim, 1960), musée de Lyon (1962), Museum für Kunst und Gewerbe (Hambourg, 1964).

[34] On peut lire dans l’une d’entre elles : « Cette mosaïque surprenante et lumineuse, aux couleurs mélodieuses, qui vient démontrer une fois de plus la capacité de Picasso à s’adapter à toute modalité d’expression plastique, à tirer le meilleur parti d’un médium en faisant ressortir ses qualités inhérentes, sans pour autant avoir à en maîtriser les diverses techniques » (J. Benet Aurell, « Exposiciones en Barcelona : Picasso », Revista, no 291, 9-15 novembre 1957).

[35] Lillian Sizemore, « Mid-Century Mosaics of Pablo Picasso », <https://lilliansizemore.com/mid-century-mosaics-of-pablo-picasso/> (consulté le 15 février 2024).

[36] Cocteau qualifie le premier essai sur planche de « remarquable » et poursuit : « Picasso, dans son essai sur planche, use du gris, du noir, du blanc, du jaune et de l’orange. Le gris, le blanc et le noir sont d’un effet superbe. Cela miroite sans le côté pacotille des pierres transparentes de Malherbe [le gemmail, NdA] » (J. Cocteau, Le Passé défini, t. V, op. cit., p. 269-270).

[37] Ibid., p. 283-284.

[38] Hélène Parmelin, Picasso sur la place, Paris, René Julliard, 1959, p. 74-75.

[39] Daniel-Henry Kahnweiler, préface pour le catalogue d’une exposition à Barcelone, envoyée à Picasso le 17 octobre 1957, Musée national Picasso-Paris, archives personnelles de Pablo Picasso.

Fig. 1

Edward Quinn

Pablo Picasso et Hjalmar Boyesen à la villa « La Californie », octobre 1956

Fig. 2

Enveloppe d'une lettre de Hjalmar Boyesen adressée à Pablo Picasso le 26 février 1957, avec un dessin de Picasso

Musée national Picasso-Paris

Don Succession Picasso, 1992

Archives personnelles de Pablo Picasso

Fig. 3

Barbara Bagenal

Mosaïque « Visage Etoile » dans l'atelier de la villa « La Californie », Cannes, 1958

Musée national Picasso-Paris

Don Succession Picasso, 1992

Archives personnelles de Pablo Picasso

Fig. 4

Pablo Picasso (1881-1973)

Tête barbue, Cannes, 1958

Mosaïque sur panneau, 94,6 × 71,1 cm

Collection particulière

Fig. 5

Pablo Picasso (1881-1973)

Dorothy Boyesen et son enfant Alex, Cannes, 1958

Crayon sur papier, 23,6 × 16,6 cm

Collection particulière

- Photographiess.d.APPH14782